サンドペーパーの使い方で仕上がりが変わる

紙やすりには、空研ぎ用と水研ぎ用があります。ここでは木粉が目づまりしにくい空研ぎ用の紙やすりを使用します。きれいに仕上げるには、木目に沿って研磨するようにしてください。角の部分を落とす面取り作業では、手の動かし方にコツがあります。

(Posted:2025.01.30)

特にありません

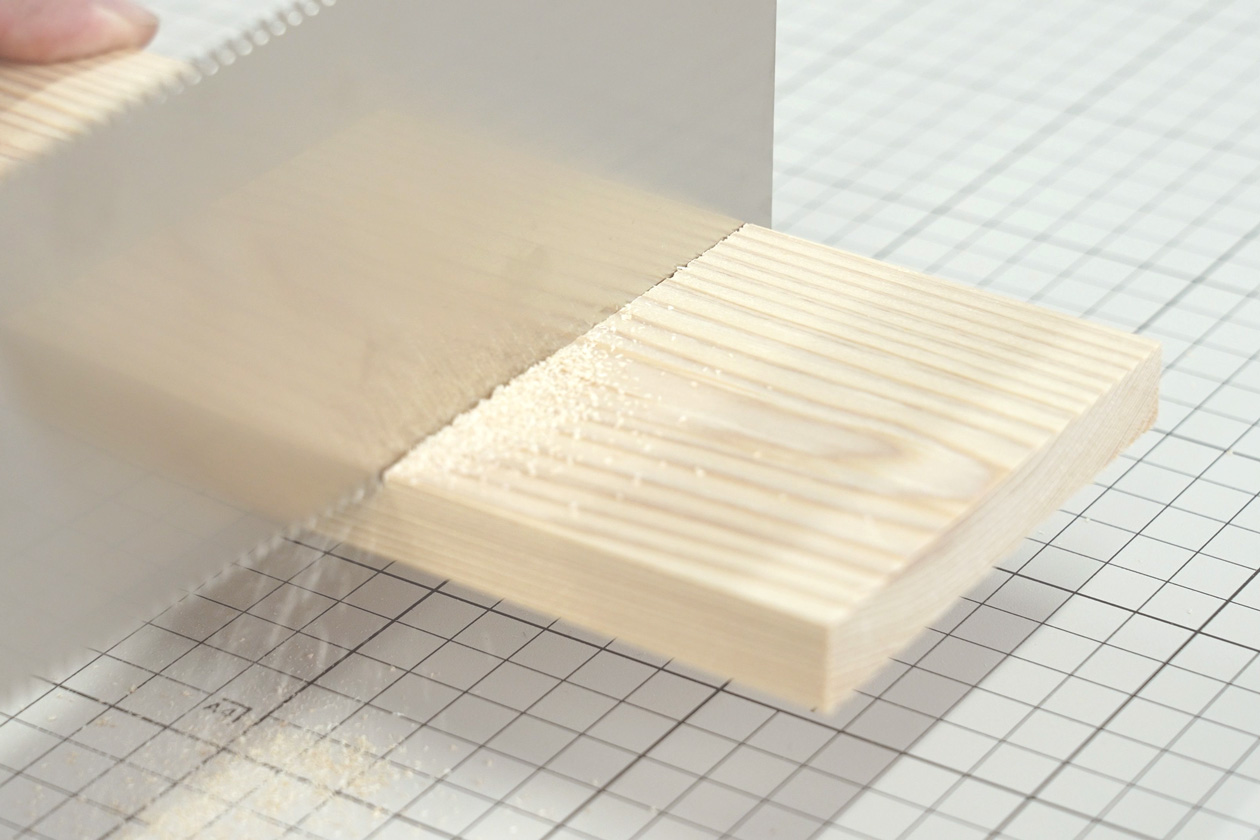

部材を組み終えた後、手ざわりが気になる箇所があったら、紙やすり(サンドペーパー)を使って表面を研磨すると、滑らかになります。紙やすりはそのまま手に持って使うのではなく、小さな角材(木っ端でOK)に紙やすりを巻きつけ、繊維の方向に沿って研磨するにします。杉材はやわらくどんどん削れてしまうため、熱中してやりすぎないようにしましょう。

サンドペーパーは空研ぎペーパーを使おう

表面の仕上げと角の仕上げは、サンドペーパーを使って行います。ホームセンターに行くとたくさんの種類の紙やすり並んでいますが、かたがみ木工では「空研ぎペーパー」をオススメしています。空研ぎペーパーは、目詰まりしにくく耐久性があるのが特徴で、木工作業に適したサンドペーパーです。なお、かたがみ木工セットには空研ぎペーパー(240番)と木っ端が同梱されています。

木目に沿って仕上げる

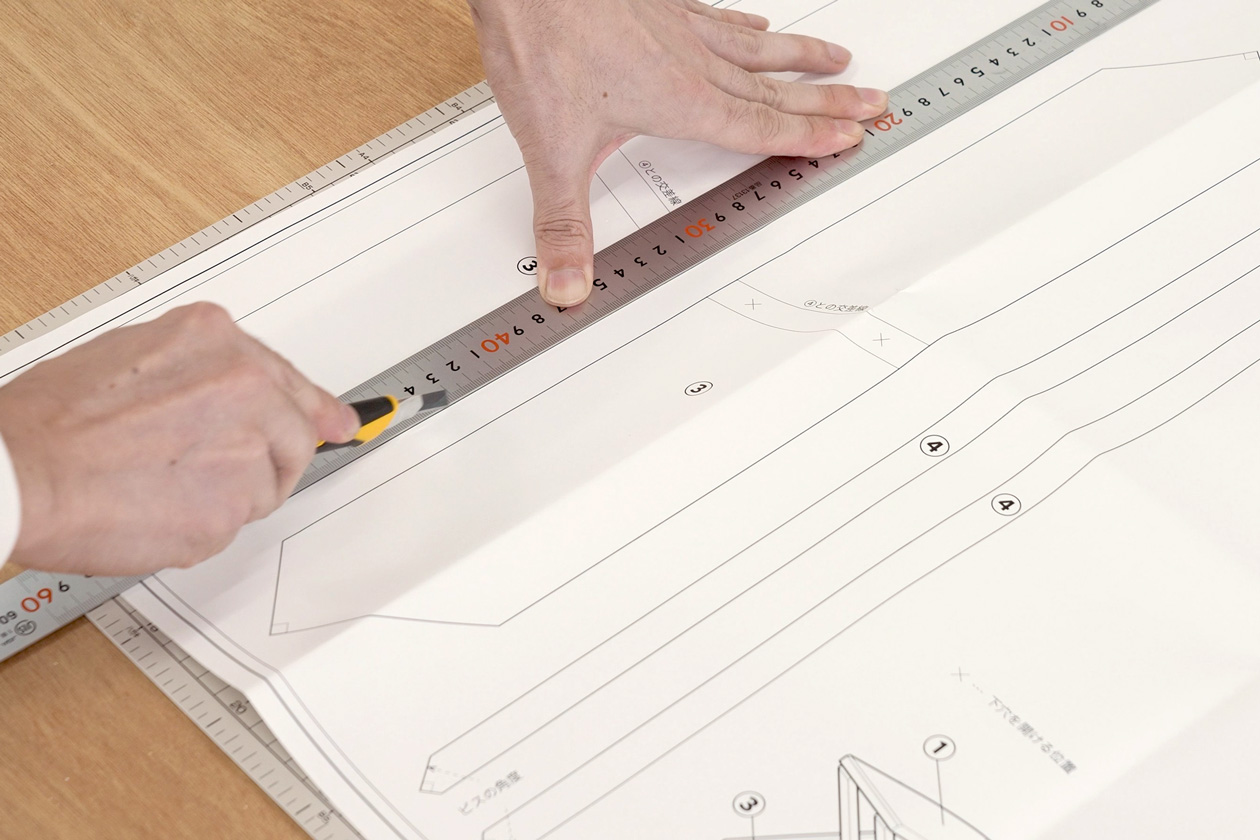

座面などの平らな板面や角を落とす(面をとる)時には、サンドペーパーを木っ端に巻き付けて使います。木っ端の平らな面を利用することできれいに仕上げることができます。

木にサンドペーパーをかける時は必ず木目に沿って行います。木目に沿ってサンドペーパーをかけることで、この小さな傷が目立たなくなります。全体的にサンドペーパーをかけて気になるガサつきがなくなったらOKです。

木目に直交するような向きにサンドペーパーを動かしてしまうと傷がついてしまい、さらにこの傷は目立つためきれいに仕上げることができません。

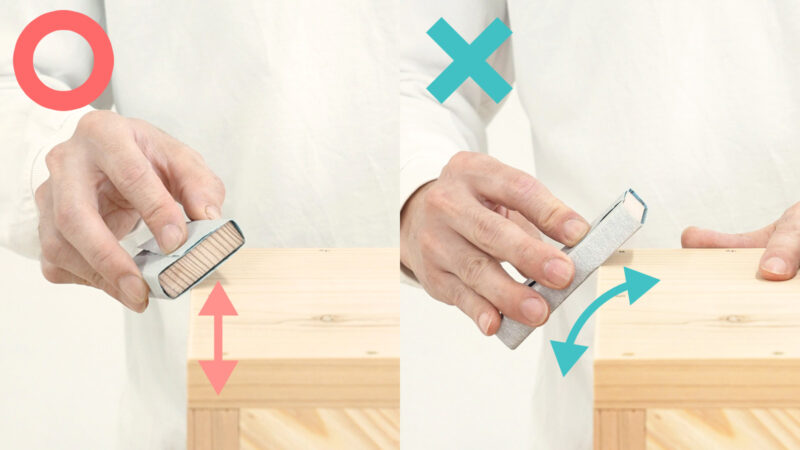

面を取る

きれいに面取りするには、サンドペーパーのかけ方(手の動かし方)が重要です。手を前後に動かすと、一定の角度できれいに角を落とせます(写真左)。手首を回転させるように動かすと、均一な面を保てず、仕上がりにムラができるので注意してください。(写真右)

紙やすりを使った仕上げの作業は意外と楽しく、ワークショップでは熱中しすぎて、表面や角を研磨すぎてしまう人を見かけますが、やりすぎは禁物。表面をなでてみて違和感がなければOKです。汚れがついても、紙やすりをかければ簡単に除去できるので、ここで覚えた技をメンテナンスにも生かしてみてください。

この記事の著者

グループ モノ・モノメンバー

DIYデザイナー。1987年山形県生まれ。千葉大学工学部デザイン工学科(現デザイン学科)卒業。東京都立城南職業能力開発センター・木工技術科で家具製作を学ぶ。2013年に「使う人と一緒に考えながら、ものづくりを楽しむ」をテーマに“gyutto design”(ギュットデザイン)を設立。DIYサポート、ワークショップを通じて工作の楽しさを伝える活動を続けている。『杉でつくる家具』では作品製作・工程解説・撮影を担当。