かたがみ木工をはじめるのに必要な道具

かたがみ木工をはじめるのに必要な道具を、必須アイテムとあったら便利な道具に分けて紹介します。たくさんの道具を使うようにみえますが、文房具が中心で、大工道具も高価なものはありません。ほとんどは100円均一ショップで購入ことができます。ノコギリだけは精度の高いものをホームセンターなどで購入してください。

(Posted:2025.01.30)

必要な道具を「墨付け」「材料加工」「組み立て」「仕上げ」という4つの工程ごとに紹介します。墨付けは、鉛筆、消しゴム、定規、カッターナイフなど、自宅にある文房具でも大丈夫。材料加工は、ノコギリとクランプが主役です。組み立てや仕上げは、キリやドライバー、サンドペーパーなどのシンプルな大工道具があれば事足ります。手元にない場合は、ひとまず100円均一ショップに行ってみましょう。ここで大体の道具は揃いますが、ノコギリだけはお近くのホームセンターに行って、きちんとしたものを購入するのがおすすめです。

墨つけに必要な道具

鉛筆

先端が尖った鉛筆を使いましょう。先が丸い鉛筆では線の幅が太くなってしまうので、加工をするときに正確な線が引けないので注意!

消しゴム

間違った線はしっかり消して作業中の迷いを軽減!

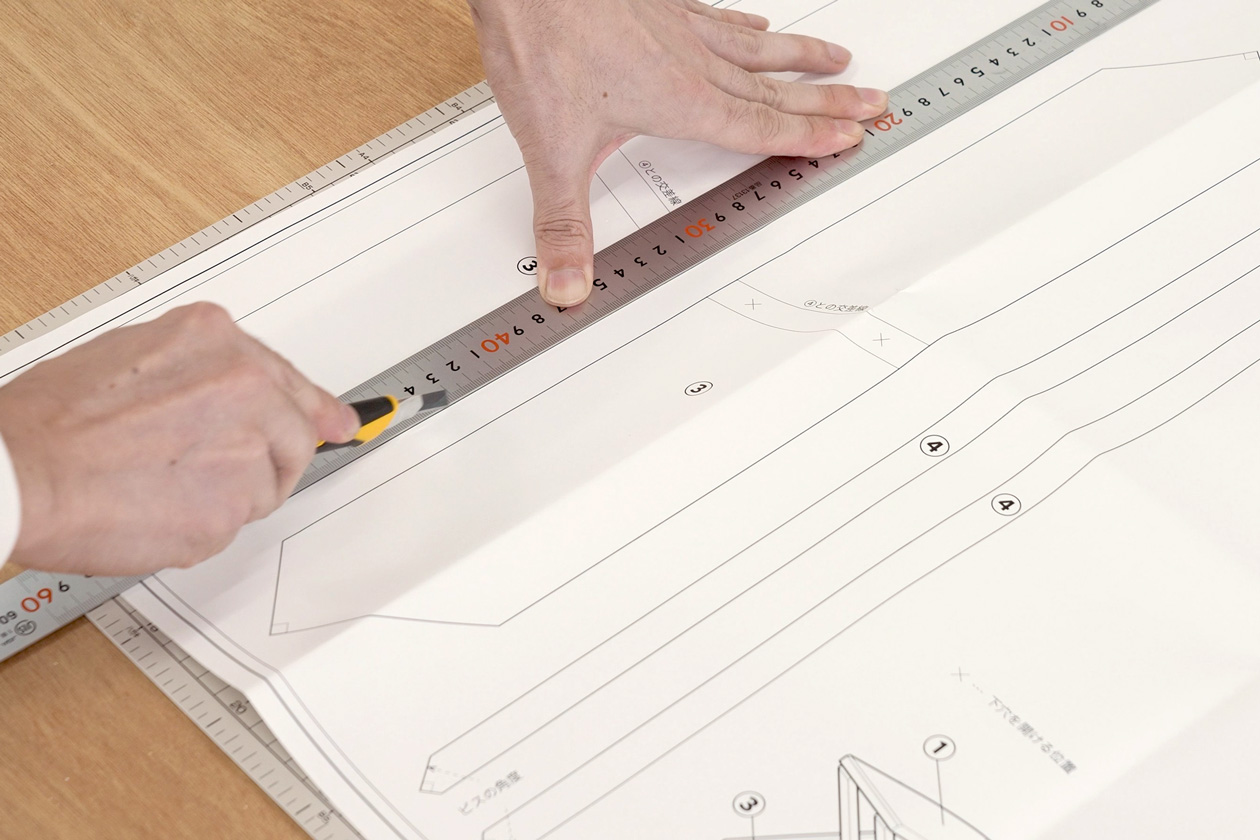

定規

カッターと併用するため、スチール製のものを用意しましょう。プラスチックの定規はカッターで削れてしまうのでおすすめしません。

カッターナイフ

型紙を切るときに使用します。刃は常に切れる状態をキープしましょう。

カッターマット

型紙を切るのでA2またはA1サイズががおすすめです。

スコヤ

垂直な線をすぐ引くことができる墨つけに欠かせない道具。100均でも購入できます。

マスキングテープ

型紙を材料に仮止めしたり、材料同士を仮固定したりするときに使います。

材料の加工に必要な道具

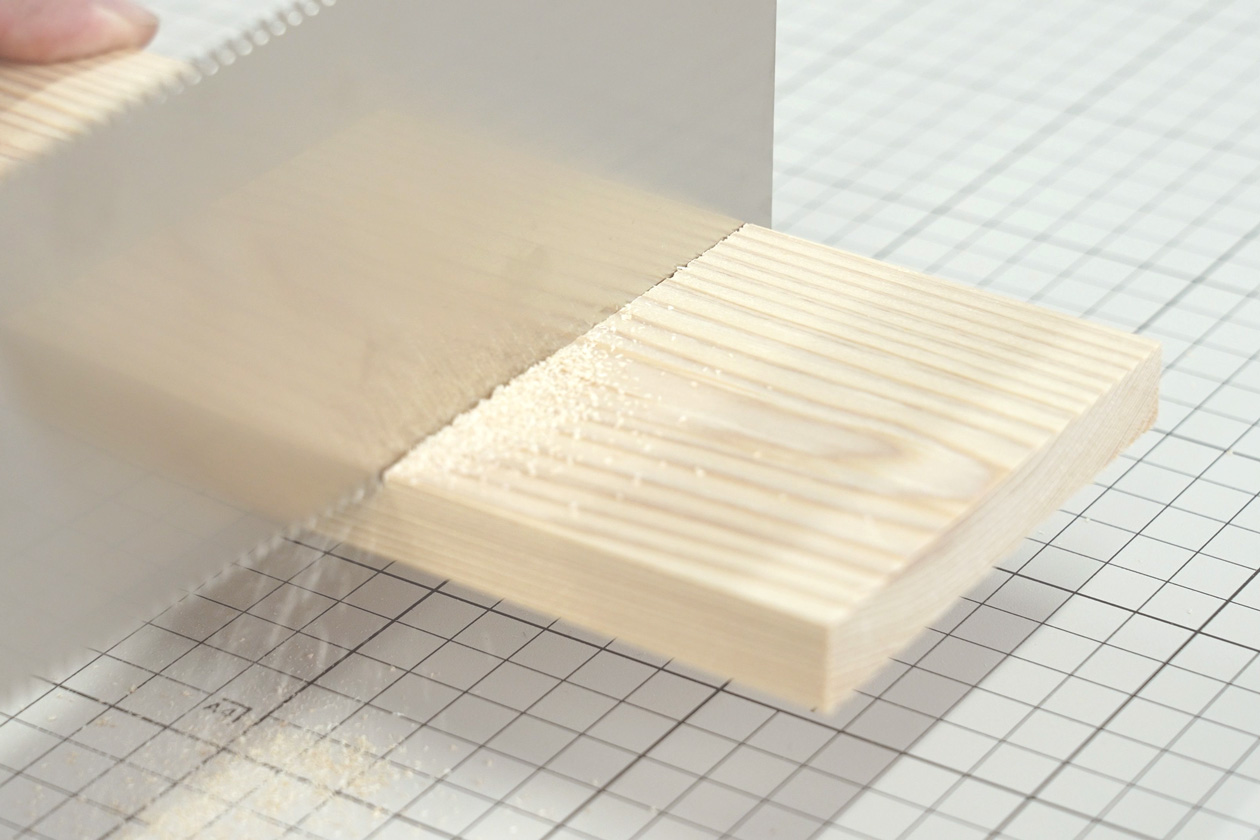

両刃ノコギリ

替刃式の両刃ノコギリをおすすめしています。杉材はやわらかいので、刃が小さいノコギリ(8寸目、9寸目)を選んでください。ゼットソーやシャークソーなどの、縦挽き・横挽き兼用ノコギリをすでにお持ちであれば、そちらを使ってもかまいません。

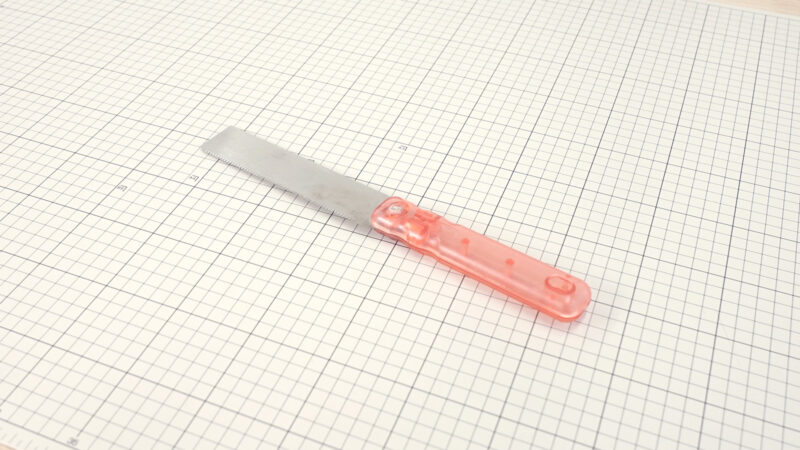

工作用ノコギリ

椅子の脚のガタつきや相欠き部分の幅の修正など、細かい作業に便利なノコギリです。通常の両刃ノコギリと違って、刃が外側に飛び出してないので、材料を正確にカットできます。

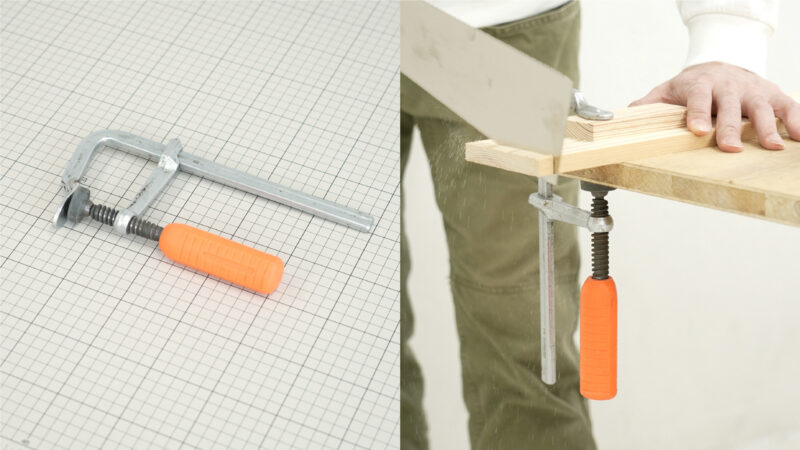

クランプ

クランプを使うと材料がしっかりと固定されるので、ノコギリで材料を正確にカットできるようになります。

カナヅチ

釘を打つときや、相欠き加工をする際にノミと併用して使います。いろんな重さがありますが、自分が振りやすい重さのものを選びましょう。

ノミ

「挟み脚の丈夫なスツール」と「ベニヤ板を使ったV字脚のティーテーブル」を製作するときだけに使用します。

組み立てに必要な道具

キリ

木ネジ用の下穴をあけるときに使います。下穴をあけておくことで、木ネジをスムーズに留めることができ、材料が割れることも防げます。

ドライバー

手動ドライバーです。先端のサイズは、木ネジに合わせて選びましょう。かたがみ木工で使用する木ネジにあったサイズは2番(+2)です。

木ネジ(キット付属品)

”ビス”とも言います。軸全てにネジが切ってあるものもありますが、半ネジタイプのものを使用します。

あったら便利な道具

ノコギリガイド用木っ端

クランプとセットで使います。

切りたい線に合わせて固定して、ノコギリを沿わせて切ることで美しい仕上がりに!

両面テープ

座板のはぎ合わせやV字脚の固定など、部材同士を仮止めして、木ネジや釘で固定するときに役立ちます。

たくさんの道具を使うようにみえますが、大半は文房具で一般家庭にはあるものです。ご自宅にない道具でも、ほとんどは100円均一ショップで購入ことができます。この際にお気に入りの道具を一式そろえようと思われる方は、ホームセンターや専門店で販売員に相談してぴったりなものを選んでみてください。

この記事の著者

グループ モノ・モノメンバー

DIYデザイナー。1987年山形県生まれ。千葉大学工学部デザイン工学科(現デザイン学科)卒業。東京都立城南職業能力開発センター・木工技術科で家具製作を学ぶ。2013年に「使う人と一緒に考えながら、ものづくりを楽しむ」をテーマに“gyutto design”(ギュットデザイン)を設立。DIYサポート、ワークショップを通じて工作の楽しさを伝える活動を続けている。『杉でつくる家具』では作品製作・工程解説・撮影を担当。