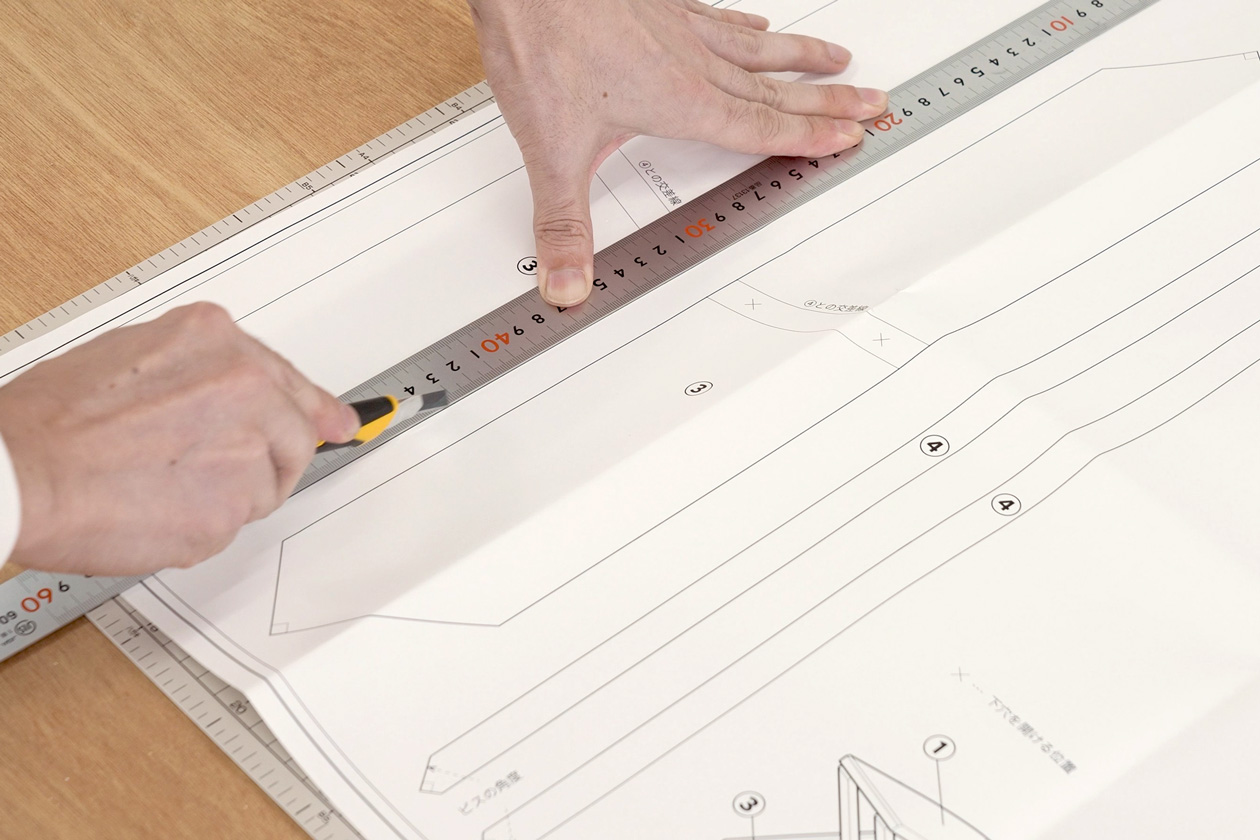

ノコギリでまっすぐ切るには姿勢が大切

かたがみ木工のもうひとつのハイライトがノコギリを使った材料の加工です。手作業で正確に切るのは難しそうに思えますが、正しいフォームを身につければ、誰でもまっすぐにノコギリを挽けるようになります。杉の板はやわらかいので、力もいりません。慣れてきたら、大工さんのようなリズミカルな音とともに、材料を手早くカットできるようになります。

(Posted:2025.01.30)

ノコギリを使いこなすコツは、とにもかくにもまず姿勢です。ノコギリの仕組み(刃の違い)を理解したら、テニスやゴルフと同じように正しいフォームが身につくように端材を使って練習してください。正しいフォームが身につけば、力を入れなくてもスムーズに材料がカットできるようになります。次に気をつけたいのが切り終わり。カットした材料が自重で落下すると、ささくれができて、きれいな断面にならないことがあります。

ノコギリの刃の使い分け

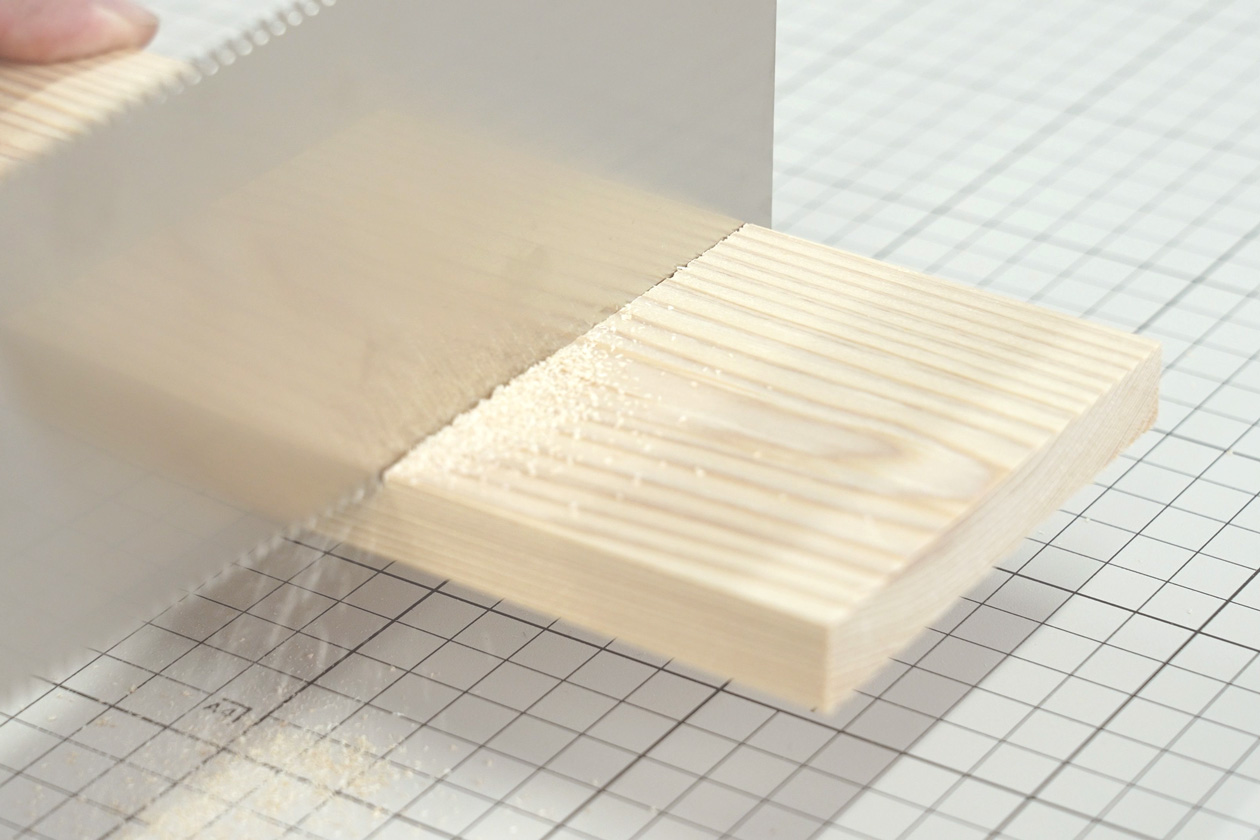

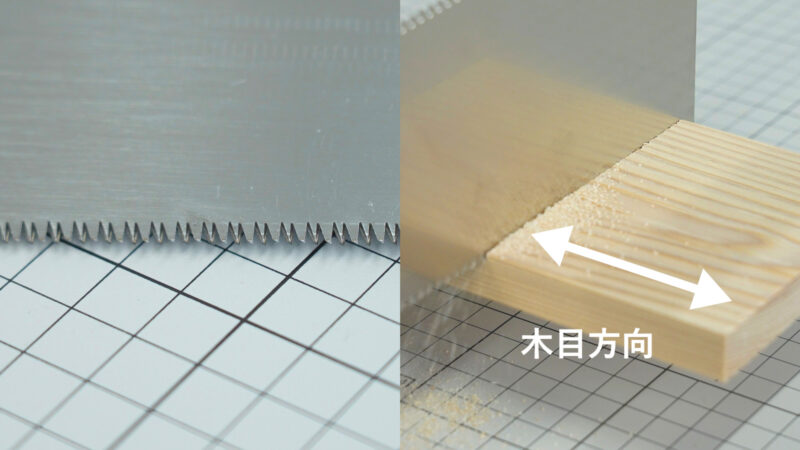

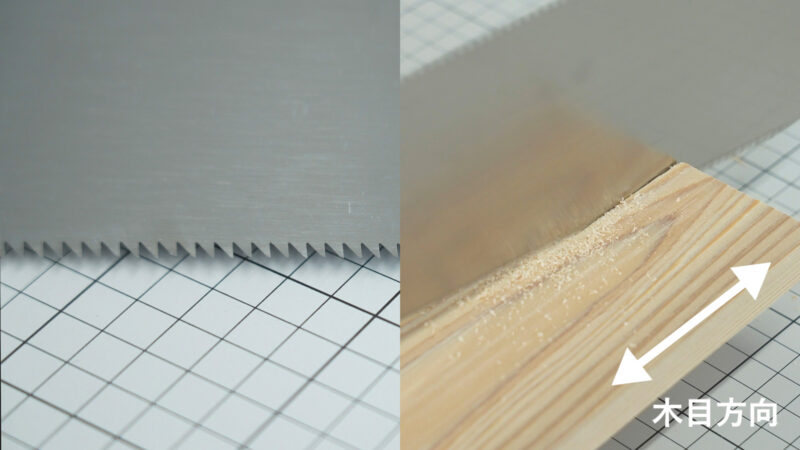

両刃ノコギリには「縦挽き刃」と「横挽き刃」の2種類の刃が備わっています。木材には必ず繊維の方向があり、繊維(木目)に沿ってカットするときは「縦挽き刃」を、そうでないときは「横挽き刃」を使います。刃の種類を誤ると、刃の間に木くずが詰まって切りにくくなったり、切断面が粗くなったりすので、注意してください。

刃の間隔がより密なほうが「横挽き刃」です。まっすぐにのびた木の繊維を断つために、刃の先端が鋭く尖っています。

刃の間隔が粗いほうが「縦挽き刃」です。木の繊維をこそぎ取る機能があるので、目詰まりしにくくなっています。

材料はしっかり固定しよう

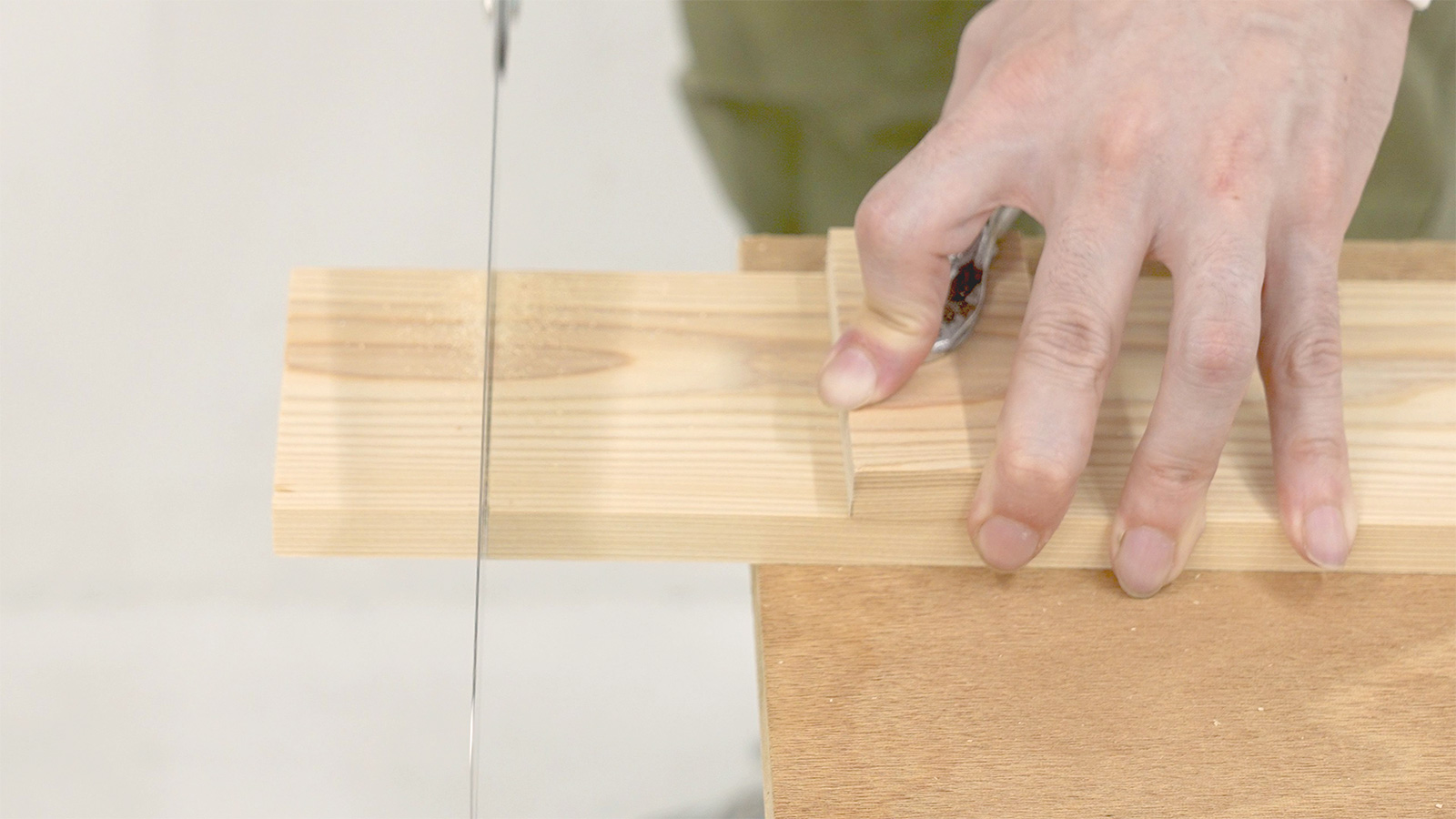

いくら高性能なノコギリを使っても、材料が不安定だと、正確に材料を切り出すことは難しくなります。クランプを利用すると、材料を手で押さえる必要がなくなり、作業中に材料が動いてしまうことも防げます。

クランプはネジの力で強力に材料を固定します。杉は木質がやわらかいため、クランプの跡がついてしまうことがあります。そうならないように材料との間に当て木(端材)を挟むようにしてください。

正しいフォームをイメージする

ノコギリとクランプの準備ができたら、次に大切なのがノコギリで切るときの「姿勢」です。構え方が悪かったり、頭の位置がずれていると、まっすぐ切っているつもりでも、途中から曲がりはじめたり、切断面が斜めになることがあります。

材料の上面と側面両方に墨付けした2本の線が一直線に見える位置に頭を移動しましょう。頭の位置がずれていると、この2本の線が「く」の字に曲がって見えるので、線の見え方を確認しながら頭を移動します。

続いて体の位置です。

頭を正しい位置に持ってきたところでノコギリを前後に動かせば、線に沿ってまっすぐ切ることができるでしょう。しかしここで、ノコギリの柄が自分の体が当たってしまい、ノコギリの刃を全部使えていないことに気付きます。無理にノコギリ全体を使おうとすれば、体を避けるように腕を引くことになり、ノコギリが曲がった軌跡を描きながら切り進んでしまいます。

これを避けるために、体を半身に構えることで腕の動きをじゃませずに、ノコギリを動かせるようになります。半身になると、頭の位置が変わりやすいので、ノコギリのカット線と、頭、肩、肘、手首、ノコギリが重なるよう意識をしてください。その状態まま腕を振り子のように前後に動かすと、自然とまっすぐに切れるようになります。

ノコギリは力を抜いて使う

ノコギリできれいに木を切るには、ノコギリを握る手の力はできるだけ抜いて、小指だけでノコギリの柄を軽く握り、他の指は沿えて構えましょう。

ノコギリで木を切る時、ノコギリの柄を力いっぱい握って使うイメージがありますが、実はそうではありません。ノコギリの柄を強く握りしめると、ノコギリの刃の向きが少しずれてしまいます。その状態でまっすぐ切ろうとすると、切り進めたい方向とノコギリの向きがずれているため、切り進めるとノコギリと材料が擦れて摩擦が生じ、ノコギリを引く力が大きくなります。そうなるともっと力を込めて挽きたくなります。結果、まっすぐ切れず、切り口はガサガサに仕上がってしまいます。

手の力を抜くことを意識しながらノコギリを使ってみましょう。それを踏まえてノコギリの切り方を紹介します。

切り始めは、ノコギリの刃先が安定しないため、墨線の通りに切れないことがあります。それを防ぐため、親指をノコギリに添えながら、材料の角に軽く切り込みを入れます。そのまま、ノコギリの角度を浅く保ち、ゆっくりと挽き始めます。ノコギリを動かすときは、手ではなく、肘を後ろに引っ張るようイメージしてください。

切り進めるとノコギリが木材に食い込んでいき、摩擦や抵抗が増えるためにやや重く感じてきます。

軽い力でノコギリを挽きながら、ノコ身の傾きを確認してみましょう。ノコギリで作られた溝に対して、ノコ身の傾きを並行にすることで、ノコ身と材料の間の摩擦が小さくなり、最小限の力でノコギリを引くことができます。切り始めは特に丁寧に行い、ノコギリで溝がある程度できた段階で、一番軽く挽けるノコ身の傾きを意識して切り進めます。

体はゆったり構えよう

ノコギリを使う時、切りたい線に顔を近づけてしまうと、姿勢を維持するのが難しいので、顔の位置を切りたい線から少し離して、ゆったり構えることでこの姿勢を維持することができます。

切り終わりを丁寧に

ノコギリを使って切り進んでいき、その勢いのままに切り終えてしまって、その勢いで材料がささくれのようにむしられてしまうことがあります。ノコギリを使ったことがある方ならそんな経験があると思います。

そんな失敗を避けるために「あと少しで切り終わる」そのタイミングをつかむことが大切です。切り終わりが近づいたら小刻みにノコギリで挽いて材料を切り落とすことで、おおきくむしれてしまうリスクを減らすことができます。

ある程度切り進み、画像のように材料が落ち始めたら、切るスピードを落とし、小刻みにノコギリを動かします。

切り終わりのタイミングを逸してしまわないか心配な方は、加工したい材料の下に、不要な板材を敷いてからノコギリで切ると、カットした材料が落下せず、きれいな断面に仕上がります。

ノコギリを使い慣れてくると、音や振動の変化で切り終わりが近づいていることがわかるようになります。このように材料の様子がダイレクトに伝わってくる点も手工具を使った木工の魅力です。余談ですが、欧米のノコギリは押して切りますが、日本のノコギリは引いて切ります。これはまっすぐに材料を切るための日本人の知恵。ペラペラの刃でも手前に引くときは決して曲がりません。日本のノコギリは木材をまっすぐに切るための定規だと心得ましょう。

この記事の著者

グループ モノ・モノメンバー

DIYデザイナー。1987年山形県生まれ。千葉大学工学部デザイン工学科(現デザイン学科)卒業。東京都立城南職業能力開発センター・木工技術科で家具製作を学ぶ。2013年に「使う人と一緒に考えながら、ものづくりを楽しむ」をテーマに“gyutto design”(ギュットデザイン)を設立。DIYサポート、ワークショップを通じて工作の楽しさを伝える活動を続けている。『杉でつくる家具』では作品製作・工程解説・撮影を担当。